福岡市の中心部に位置する「オーヴィジョンアイスアリーナ福岡」は閉鎖の危機を乗り越え、2023年4月にリニューアルオープンした。西部ガス都市開発株式会社(福岡市)が運営する民間リンクが復活した背景には、約5億円の改修費用の一部を負担した行政の異例の判断があった。当時、福岡県スポーツ局長として尽力した福岡県スポーツ推進基金の中平稔人専務理事兼事務局長に舞台裏などを聞いた。(聞き手 大島優迪)

行政に支援訴え「西部ガス1社じゃどうしようもない」 レジャー多様化、修繕費増加など事業環境悪化

オーヴィジョンアイスアリーナ福岡は、リニューアルを機に名称変更するまで「パピオアイスアリーナ」の名で長年親しまれた。1987年に閉場した「福岡スポーツセンター」に代わる屋内スケートリンクとして1991年に営業が始まった。西部ガス、西日本鉄道、福岡市など12団体で設立した第三セクター「千代文化スポーツセンター」が建設し、事業を担った。国際規格の通年型リンクで、ボウリング場や音楽・演劇練習場を備える複合型施設の中にある。

バブル崩壊による景気の悪化やレジャーの多様化、修繕費の増加などの影響を受け、事業環境は徐々に悪化した。西部ガスは2009年に第三セクターから累積損失20億円含みで事業を継承し、利益均衡での経営を続けた。しかし、冷媒に使うフロンガスの生産が2020年に環境規制で停止され、営業を続けるために約5億円をかけて設備更新する必要が生じた。

2020年1月に西部ガスが開いた記者会見で、当時の道永幸典社長は「福岡市からリンクがなくなる事態は避けたいが、西部ガス1社ではどうしようもない。行政を含めた支援が必要だ」と訴えた。パピオアイスアリーナは福岡市内で唯一の常設リンク。閉鎖された場合、福岡県内の通年型リンクは久留米市の「スポーツガーデン」と飯塚市の「飯塚アイスパレス」の2カ所だけとなる恐れがあった。

九州の氷上競技にとって重要拠点 支援の可能性は当初「全くのゼロ」

中平さんは記者会見の当時、福岡県スポーツ振興課の課長を務め、2020年4月からは新設されたスポーツ局の局長に就任した。

「福岡県は、フィギュアスケートもショートトラックもアイスホッケーも頑張ってくれていた。それが全てではないけど、各都道府県の競技力は国体(現国民スポーツ大会)の順位を一つの物差しにすることがあった。雪の降らない南の地にある福岡でスケートが頑張って点数を取って、国体の総合順位も一定のところをキープできているところで、スケートの存在は非常に大きかった」

国体の順位は、行政による施策や強化事業の内容が各競技団体に理解され、選手にその成果や効用が行き渡っているかを確認するための指標だ。パピオアイスアリーナは福岡県だけでなく、九州の氷上競技にとって重要な拠点となっていた。

「久留米のリンクは小さめで大会があまりできなくて、飯塚のリンクは観客席がない。福岡県で観客席があって大会もできる通年リンクはパピオアイスアリーナしかないので、なくなると競技力向上や普及の観点で非常に困るという思いがあった」

西部ガスの記者会見を受け、県として当初からサポートする考えがあったのか。中平さんは「元々、支援する可能性は全くのゼロだった」と言う。

「誰に聞いても『無理だ』という話だった。県民にはスケートをする人もいれば、しない人もいるけど、そういう人たちが等しく払っている税金を使って一定の競技、あるいは一定の民間企業に対してお金を出すのは『おかしいでしょ?』という考え方。それはその通りなんです」

「累積赤字があるような施設でもあるし、それにまた新しく投資して造り替えて収入や収益を見込めるかは不透明なので、われわれとしては『この事業は撤退する』という企業側の考え方も理解できるし、そういった意味では『残念だけど仕方がないね』というのが当時(の考え)だった」

累積赤字膨らみ、2021年7月休館 選手は常設リンク求めて県外に流出

西部ガスは2021年3月の記者会見で、2021年7月から休館することを明らかにした。累積赤字が膨らみ、当時の道永社長は「一企業で費用を負担するのは厳しい状況だ」と存続には支援が必要との見方を再び示した。2022年7月には福岡県の服部誠太郎知事と福岡市の高島宗一郎市長を表敬訪問し、再開のための改修工事費の支援を要望した。

休館の影響は選手たちを直撃した。フィギュアスケート女子で2023年の全日本選手権11位の実績がある江川マリア(明大)もその一人。競技を始めた5歳からパピオアイスアリーナに通っていたが、休館した2021年の夏から秋は福岡県内の他のリンクに通った。11月からは福岡市内の冬季限定営業リンクを利用し、わずか45分という貸し切り時間で練習した時期もあったという。

江川は「オールシーズンで滑ることができる場所が近隣になかったので、上を目指したいという中で練習環境としては相当難しくなるというところだった。閉鎖の危機だったのが(福岡の)香椎高3年の時で、進路を考える時だったので、そのことが大きく関わって(東京にある)明大進学を考えた」と振り返る。

そのようなスケート関係者の窮状や、リンクの存続を望む声は中平さんにも届いた。

「スケートをやられている方や選手の皆さんが閉館しては困ると。九州唯一という場所でもあり、長崎や佐賀からも子どもたちが福岡に引っ越してきてパピオアイスアリーナを拠点に練習して、そこから世界を目指すという目標を達成するための場所でもあった。そういう子を何とかしないといけないと考えていた」

「休館すると聞いて『復旧の見込みもないだろう』と思った選手が岡山や愛知といった常設リンクがある場所を求め、福岡県外に流出していった。生活環境がかなり変わってストレスにもなるだろうし、経済的な負担にもなる。それができる子はまだいいけど、経済的にできないという理由でスケートから離れざるを得ない子どもや選手がいるのは、私にとっては非常につらい出来事だった。何とか方法がないかと模索していた」

リンク存続求めた活動展開で署名5万5千人 支援条件に強化拠点指定、経営安定プラン策定

福岡県のスケート連盟、アイスホッケー連盟、カーリング協会が中心となってリンクの存続を求めた署名活動が展開され、約5万5千人分の署名が2020年7月、西部ガスや福岡市に手渡された。中平さんら県側も写しを受け取っていた。

「『何とか力を貸してほしい』という話をいただいた。ただ、500万人の県民がいる中での5万人なので、1%の人に復活してほしいと言われても、他の人はスケートをしない人かもしれないし、なかなか難しい。だから、支援するとすれば、何らかの理屈が必要だと考えた」

支援するための条件に挙げたのは大きく二つ。①スポーツ界にとって必要不可欠な施設であること、②西部ガスが業務健全化や経営の安定に向けてプランを策定すること―だった。

①は日本スケート連盟に対してパピオアイスアリーナを強化拠点に指定することを提案した。

「強化拠点に指定されればスケート連盟の予算で強化練習会などが開催される。強化拠点になれば一流選手が来る。そうすれば福岡や九州の子どもたちにとってもいい育成の機会や場所になる。福岡県のスケーターにとってもメリットがある」

「『福岡県のスポーツの強化に対してもメリットがあることができれば、まだ(存続の)可能性はありますよね』という話を知事から(スケート連盟側に)してもらった。日本スケート連盟の中で機関決定していただき、強化拠点にしましょうという話にしていただいた。そうであれば県と市が力を合わせて施設を支援してもいいんじゃないだろうかと」

②については西部ガスが安定的な利用が見込める競技者向けの利用時間を増やすことや近隣の小学校の生徒が授業などでスケートを体験できる普及施策の計画を示した。リンクが地域に愛される場であり続けるため、地元企業が広告協賛などで支援を行う「地域サポーター」の仕組みも考案された。

「計画を見る中で、これだったら継続した運営を期待できるだろうと。強化ができるような場所の貸し出しの仕方とか普及計画とかを考え合わせた上で出された計画でしたので、周りが『これだったら支援をしてもいいんじゃない?』という雰囲気になっていった」

民間企業に公的資金投じる支援承認 県政史上初、市と施設改修費半額を折半

施設改修のための補助金を盛り込んだ予算の成立には県議会の承認が必要だ。

「民間の持ち物に対して税金を投入することの理解がやっぱり一番難しかった。『子どもたちが活動の場所がなくなったのは分かるけど、県外に行けばできるんでしょう?』と言われることもあった。そこには競技を諦めざるを得ない子どもの存在は見えていない。一方で、そういう子どもに頑張れるチャンスをあげないといけないというのも分かってはくれる。でも、それがつながらなかった。自分事として考えるところがなかなか難しかった」

中平さんは理解を得るために、2021年11月に県議会スポーツ立県特別調査委員会の所属議員を連れ、仙台市のスケート場「アイスリンク仙台」を視察したこともあった。経営難や東日本大震災などによる閉鎖の危機を乗り越えながら五輪金メダリストの荒川静香さんや羽生結弦さんらを輩出したアイスリンク仙台側から「地域になぜリンクが必要か」という思いや運営の戦略を聞き取った。

また、福岡県スポーツ局が施策に関して共通理解を持てるように職員向けのニュースレターを執筆し、再生の戦略や狙いについて発信した。

2022年8月、福岡県と福岡市はパピオアイスアリーナの施設改修費約5億円の半額を折半して補助すると発表した。県と市がそれぞれ約1億2300万円を負担するとの内容だった。2022年9月議会で予算計上され、承認された。中平さんによると、福岡県が民間施設に公的な資金を直接投じて支援するのは県政史上初めての事例だった。議会の承認を得る段階では、反対意見もそれほどでなかったという。

「(補助金を)出すべき理屈を(議員に)しっかり理解していただいたのでしょう。一方で県民の声を聞いても『それはやるべきではない』という声は聞こえてこなかった。そういった意味では、皆さんにもご理解いただいた。何より、今、頑張っている子どもたちの可能性がつぶされることについて、誰もが『何とかしてあげないといけないんじゃないの?』という感じになっていた」

「5万5千という署名の力や、メディアにいろいろと取り上げられたことも(要因に)あったと思う。最終的に強化拠点になって再開することで、福岡県の子どもたちのためになることが将来像として見えた。そういったことが起こり得る可能性があるということが理解されたと思う」

設備改修費の支援を目的にクラウドファンディングも実施され、1950万円が集まった。改修にめどがついた西部ガスは2022年10月の記者会見で、改修した後の2023年4月からパピオアイスアリーナを再開することを発表した。

示し続けられるか「存在意義」 後に続く地域の先行事例となるか

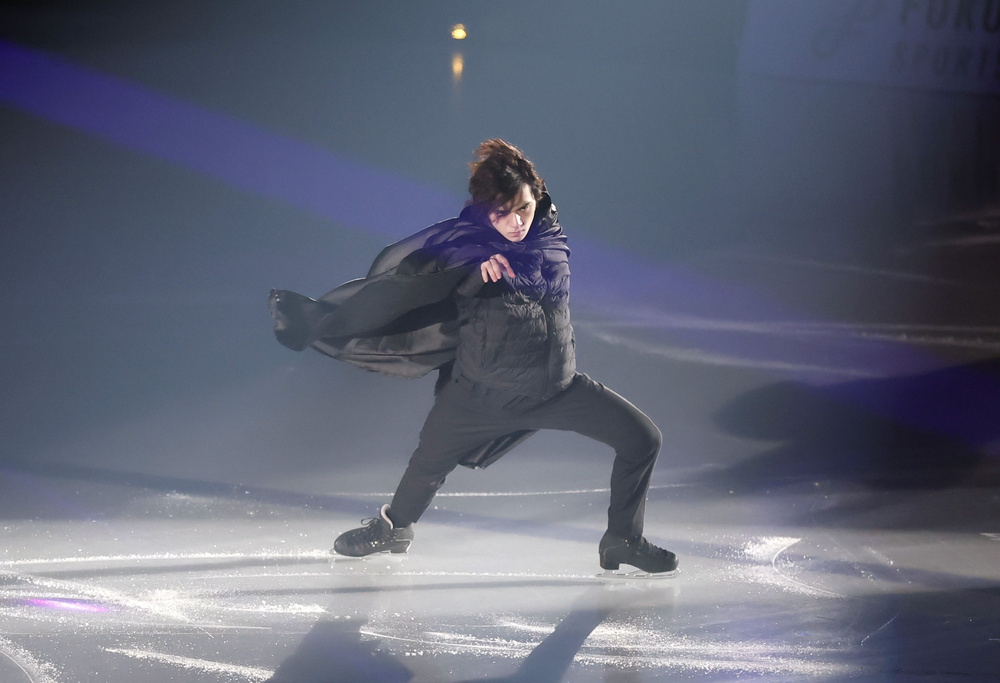

2023年4月1日。パピオアイスアリーナは、ネーミングライツパートナーが決まって「オーヴィジョンアイスアリーナ福岡」の愛称で再開し、記念のセレモニーでは安藤美姫さんらが演技を披露した。その後、アイスショーでは高橋大輔さんが制作面を総指揮する「滑走屋」や宇野昌磨さんらが出演した「BIS F25×The World of Anime」などの会場として活用されている。

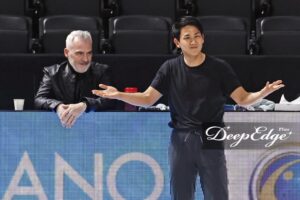

フィギュアスケートの育成、強化の面でも今シーズンから「福岡オリエンタルバイオアカデミー」が発足した。新アカデミーは①次世代発掘②育成・強化③国際経験④コーチ等育成の4本柱を掲げ、4歳からを対象とする。トップレベルのコーチや国際経験が豊富なジャッジ、医科学スタッフをそろえる充実したサポート体制の下、将来的なオリンピアン輩出を目指す。指導陣には2022年北京冬季五輪男子銀メダリストの鍵山優真(オリエンタルバイオ・中京大)の父、正和コーチも加わり、「金の卵」を育てる。

中平さんは福岡や九州だけでなく、近隣のアジアやオセアニアからも有望株が集うようなリンクになることを願う。

「他国や他県の人が福岡で強化をして世界に出て勝てるようになった時にインタビューされて『福岡のリンクがあるからですよ』と、言ってくれるだけでもいいなと思う。そうすることで福岡の名前はいろいろな人たちに知ってもらえる。日本の首都は東京だけど、スポーツの首都は福岡と言われるくらいの中心地になればいいなと」

民間企業が運営するリンクを行政が支援する―。経営難で苦しむ全国の他のリンクで、このスキームを転用することが可能なのか。中平さんはその可能性とともに課題を指摘する。

「事例としてできたわけなので、どこでも転用できると思います。初めての場合はなかなか難しいけど、行政は『あそこでこういう事例があって成功していますよ』という先行事例があると論破がしやすい」

「日本スケート連盟が(経営難のリンクを)全て強化拠点にすると言えば、少しは楽なんだろうけど、それはちょっと難しい。同じ地域に強化拠点があるのに、すぐ横の都市でつぶれそうなリンクを強化拠点にすることにはならないだろうから。そういった意味では別のロジックが必要になる。ただ、復活させるために公的な資金を投入した事例があるというのは強みだと思う」

リンクが持続するために必要な要素について、中平さんは「存在価値」だと言う。

「レジャーとして、レクリエーションとしてのスケートだけではなくて、その施設が存在する意味が必要になる。リンクがあるから海外の人が福岡のことを知ってくれるとか、福岡から世界に出る選手たちが増えたとか、民間企業が福岡のことを支援してくれているとか。存在意義をいかに示し続けられるかということが大事だと思う」

「日本が少子高齢化になるといっても子どもが生まれないわけではない。僕たちは次の世代の子どもたちに、どんな仕組みや環境を残してあげられるかが、生きている意味なのかなと思う。高齢者が生き生きと暮らせる仕組みをつくるのは大事だし、それがないと子どもたちも大人になりたくない。それには大人がキラキラしないと駄目だと思っている。子どもたちのために『次にどんなことをしてやろうか』とワクワクするようなことを、常に考えられる大人でないといけないし、それができる社会でないといけない。その大人のキラキラした考え方は、次の世代の子どもたちのために何を残してやろうかというものであるべきだと思う」

福岡県が2004年に全国に先駆けてスタートした「福岡県タレント発掘事業」では昨夏のパリ五輪フェンシング女子サーブル団体で宗像市出身の福島史帆実さんと大牟田市出身の高嶋理紗さんが銅メダルに輝き、修了生初の五輪メダリストとなった。小中学生を発掘、育成し、適性に応じた競技に導く取り組みは成果を出し、全国の自治体が追随した。スケートリンクの再生においても、後に続く地域の先行事例となるか注目される。