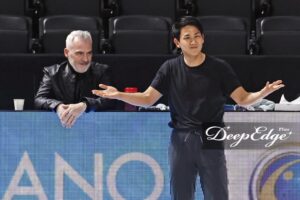

プロスケーターの高橋大輔さんが中心となって、日本文化とフィギュアスケートを融合したアイスショー「氷艶」。2017年の第1作から演出や振り付けで携わってきた日本舞踊家で、尾上流家元の尾上菊之丞さんは、スケーターたちとエネルギーをぶつけ合いながら作り上げていく公演を「ライフワークの一つ」とまで言い、自らスケート靴を履いて取り組むほど熱中しているそうです。インタビューで、その魅力を教えてもらいました。

前編ではこれまでのショーを振り返りつつ、創作で意識してきた点を聞きました。(共同通信=東るい)

今までと違う新しい扉を開く

―今年の公演の手応えは。

「新作歌舞伎『刀剣乱舞』の演出と日程がぶつかって、振り付けに何日かと、新潟の合宿に2日間行っただけ。こんなに行かなかった『氷艶』は初めて。今までとはちょっと違う、クールでとてもかっこいい感じがしましたけど、半分お客さん目線みたいになっちゃってる(笑)。でもずっと『氷艶』を一緒にやってきた身としては、また違う顔が見えて、演出の堤幸彦さんの思い描く世界が広がってたというのが、実感ですね」

―パンフレットでも「新しい氷艶の扉を開ける公演になる予感がしています」という言葉を寄せています。

「毎回、いろんな趣向を考えてきた。最初の『破沙羅』(2017年)では(松本)幸四郎さん(当時は市川染五郎)と一緒で、その時は歌舞伎とフィギュアスケートのコラボレーションをまずやってみることが第一。フィギュアスケートの皆さんが、立ち回りや踊りも含めて歌舞伎的な要素を取り込んだ。それがまず画期的だった」

「2作目(『月光かりの如く』、2019年)は、宮本亜門さん演出で『源氏物語』がモチーフだった。亜門さんが関わることで、芝居の部分、細かな心情表現やセリフが加わった」

「コロナ禍では、『氷艶』の番外編みたいな形で『LUXE』(2021年)というの演目をやったんです。その時は完全にレビュー仕立てのショーでやってほしいと依頼されて。王子が自分探しの旅に出る、というシンプルなストーリーはあったんだけど、セリフはごくわずか。僕の中では、きちっとフィギュアスケートを主役に持ってくるっていうことにこだわりました。『チームラボ』さんとインタラクティブなコミュニケーションに挑戦して、アーティスティックな世界を見せました。日本を設定とする場面がなくて、和のシーンがない演出を僕がしたのは初めてでした」

「去年は『氷艶』に戻って、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』がモチーフだったわけですが、途中で急に亜門さんからバトンを受け取って、公演までの最後の1カ月、総合演出をすることになりました。セリフもすごくたくさんあって、メインテーマの新曲『十字星のキセキ』以外、ゲストアーティストだったゆずさんの曲を亜門さんが全部、個々のシーンに当てていた。それを、『銀河鉄道の夜』のストーリーじゃなく、フィギュアスケートを主役として見せられる物語に作り上げていった。自分自身としては1カ月だけど、自分の作品って思えるくらい、どっぷりとやらせてもらいました」

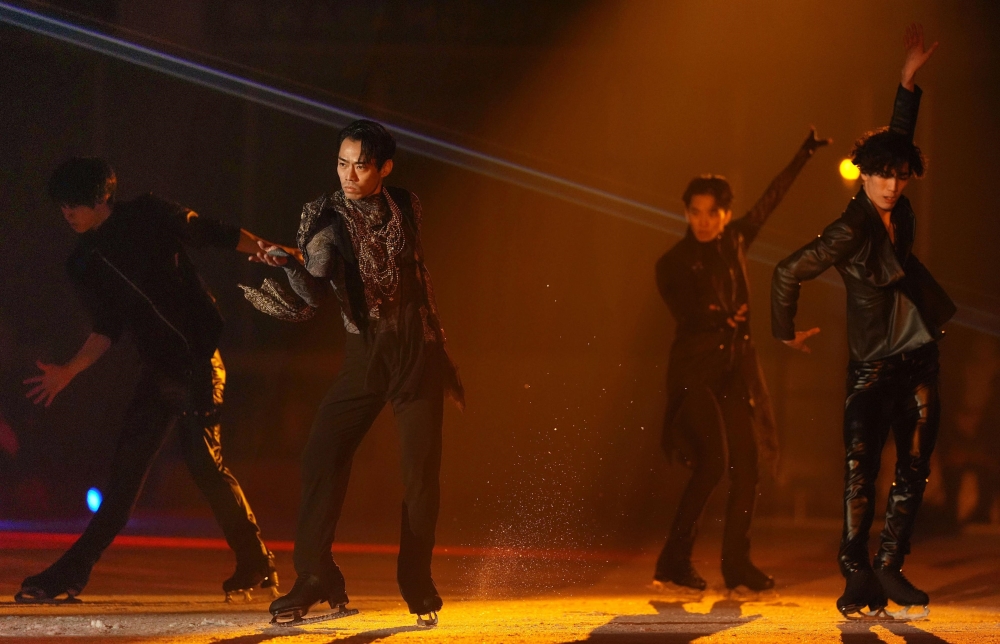

「今年はもうちょっと俯瞰です。堤幸彦さんの作り方を見ていましたが、事前に荒川静香さんや大輔さんがお芝居をして、それを映像に撮って、その映像がスクリーンに流れる中で演じる、というのは初めてでした。もちろん堤さんのチームですから、ほどよくポップな、ゲームの映像を見ているような臨場感もある。そこに市村正親さんの闇呑神(やみどんのかみ)が現れて、正面から全部が押し寄せてくるような感じ。その映像が完全に舞台の背景になりつつ、(演者が)フライングして、臨場感があって、レーザーといった、視覚的な効果を緻密に連携させていた」

増田貴久さんら俳優陣のスケート技術の高さ

―お芝居も多かったですね。

「今までの中で一番滑ってないんじゃないかな。大輔さんたちのセリフも最も多かった。本人がそういう風に言ってました。徐々にセリフのウエートが増えて、今回は増田貴久さんとの一騎打ち。立ち回りのテイストもだいぶ違ったと思いました。殺陣も新しい雰囲気が出てた」

―具体的にどの辺が違っていたと。

「増田さんを筆頭とする俳優陣のスケートの技術が高い。増田さんが初めてなのにめっちゃうまいんですよ。びっくりしました。スケート靴を履いて一騎打ちをやろうと思ったら、結構大変なんですよね。大勢いれば見せ方に変化がつく。一騎打ちってことは、その人のスケーティングの技術を求められちゃう。しかも相手は高橋大輔ですからね」

「でも足の使い方、ステップとか、スーッと流れていくところとか、普通の初心者とは違った。高いレベルの技術を使って滑っておられた。そうすると、フィギュアスケーターと俳優の殺陣においても立体感やバリエーションが出るんですね。スキルによって作り方が変わってくるのが、『氷艶』の一つの醍醐味でもあるんですよね」

「主役でもコケることはあるんですよ、やっぱりね。大輔さんも一昨年、映像を映している幕に激突した。スケートの素人は転ぶとけがをすることがあるので、われわれも緊張感を持って、無理なことをさせず、それでいてギリギリのところを狙う。今回、財木琢磨さんや青山凌大さんもほぼ初挑戦だったらしいけど結構滑れていたし、ヒロインの森田望智さんは元々フィギュアスケートをやっていた。役者とフィギュアスケーターの技術的な境目がこれまでで一番なかった」

―今回振り付けをされたパートは?

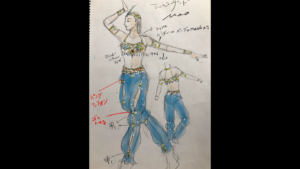

「僕が担当したのは、たたらで刀を打ったり、婚礼でマスゲームみたいに動き始めて(大輔さんと望智さんが)2人で苗木をかざす、そこに朝廷軍が来て戦って、里の民たちも死人が出る。葬列で布を使ったシーンですね。今までは全てのシーンのステージングに僕が関わっていたので、もっとやりたいけどな…という思いもありました」

―今回、そのすごく短い日本舞踊的なパートの中で意識したことは?

「葬列の場面の、鎮魂や祈りの精神的な部分かな。例えば、“頂く”という動作にしても、どういう心持ちで、どういう目線で、何を感じて頭を下げているのかということを、動きではなく、祈りとしてささげてほしい。モーションじゃないんだっていうことですよね。それはフィギュアスケートの人たちだってそうだと思うんですよ」

「われわれの文化の大事にしているところ、いったん気持ちを落ち着けるとか、間(ま)を置くとか。足を踏み鳴らす時も地面(氷)を踏みしめながら祝福するように、そういう思いを持って動いてほしいっていう話をしましたね」

日本舞踊より大きなスケールの舞台で、全員に楽しんでもらう

―今回に限らずですけど、日本舞踊とは明らかにステージ幅と、観客がいる位置が違う。その中で、振り付けをするにあたって意識しているものはありますか。

「どうしても(日本舞踊は)正面芝居になっちゃうから、横からご覧になったお客さんから『残念だった』みたいなコメントをいただくことがある。同じ金額をいただいているから、どうにかしてそうならないようにしたい」

「『氷艶』は横の方が広くて、横から見る人が多くなるから、スクリーンに近ければ近いほど裏から見てるように感じちゃう。その人たちにもどう楽しんでもらうか、徐々に僕の中ではクリアになってきてる。人間がやってるものだから、ベクトルって発生するんですよね。お客さんたちは、自分たちが無視されてるなって思うと、ストーンとシャッターを下ろしてしまいますから」

「スケーティングって正面芝居にならないんですよ、絶対。端っこで飛んだりするじゃないですか。なぜ端っこで飛ぶの?って、競技を見てても思うんだけど、助走をつけたりすると、技は真ん中ではできなかったりするんですよね。まして競技の場合は(採点で)見られるわけだから、スケーティングって自然にそう(正面固定に)ならない。だからこそ、スケーティングを中心にして、芝居の場面をちゃんとサイドの人たちにも伝わるように作っていく。そういうの好きなんですよね。これクリアした方がいいよねっていうハードルがある方が、燃えるかもしれません」

「(観客が)不満に思わないように、それでいて、全体のレベルが落ちるんじゃなくて、よりパワーが増すようにしたい。演者だって“前”に出てきているとテンションが上がるわけですよ。後ろにいるという感覚を持たせないことも必要だし、それは僕も『氷艶』にずっと関わる中で、勉強になっている。『見切れ』は舞踊にもあるけれど、その席にはその席なりの臨場感のある楽しみ方があるから、それをつくって差し上げるっていうのが、僕らの結構大きな仕事だなって」

「劇場のサイズによって、見せていく方向が変わってくるのは、(狂言師の茂山逸平との『逸青会』などの)能舞台で一生懸命、ずっとやらせていただいている。能舞台もそうなんですよね。僕らの舞台は普段『額縁』だけど、能舞台は脇正面の人、中正面の人をどうやって楽しませるかをずっと考える。それを大きくするとスケートリンクになる」

スピード感の違いを生かす

―日本舞踊の方は、踊りの隊列が同一線上になることもあるけれど、「東をどり」(東京を代表する花街のひとつ、新橋の芸者衆による舞踊公演)や、他の歌舞伎の振り付けなどを見ていても、菊之丞さんは上下と奥行きを使って立体的にいろんな空間を使うのに慣れていらっしゃる印象があります。

「ここ空いてるじゃん!となると、やっぱりどうやって使おうかなっていう発想になってくる。この間の『東をどり』では、橋を使いました。舞台装置の橋を人が回しているわけですけどね。その時は間をあまり置かず、逆に『ここは(見てほしい)』というところは時間をかけてお客さまにしみじみと感じていただく。すぐ次の場面に行っちゃうと、心がついていかない時ってあるじゃないですか。そういうところはちゃんと時間をとったりしている」

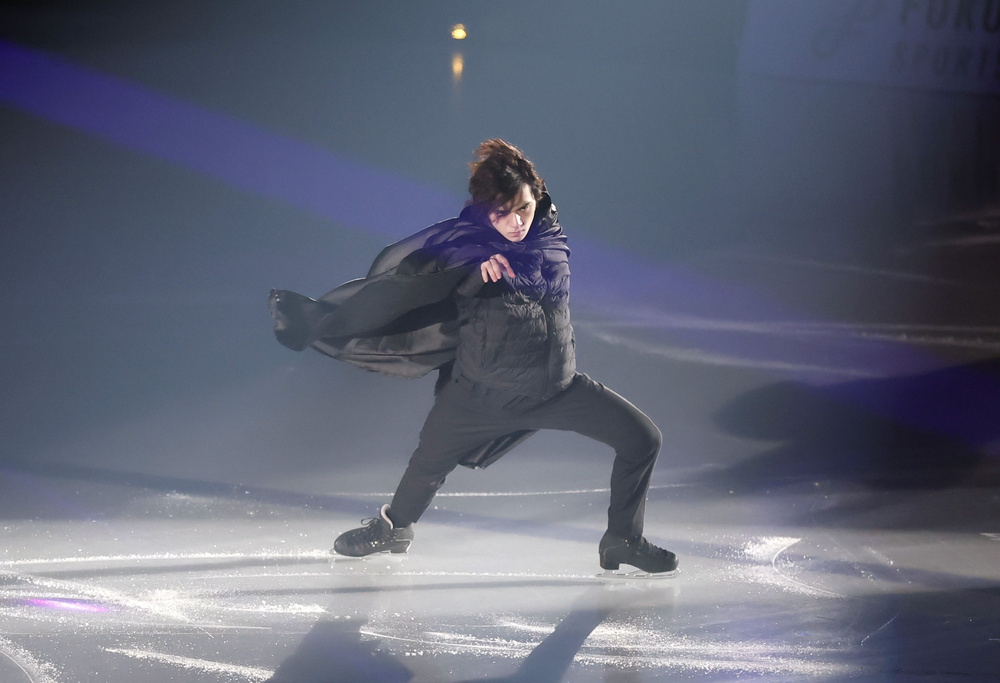

「フィギュアスケートって普通に滑るだけで速いんですよね。お芝居のパートだと、今度はその対比で動きが止まっているようにも見える。普段から一歩が速くてすぐ移動しちゃうのでうまく使わないといけないし、流れが止まらないようにしている。フィギュアスケーターが氷の上で芝居しているだけだったら面白くない。それだったら別に役者がやればいいんでしょう。フィギュアスケートならではの部分をどう使うか。やっぱり足元なんです。それと僕らがやっていることは結構似ていると思うんですよね」

共通点は足元で表現すること

「僕らもすり足だったり、リアルとは違う足運びをしています。そうすると止まっていることも必要だけども、やっぱり動きながらの方が静止しているところも映える。だから、止まっている時間にも意味を持たせることを意識する。大輔さん一人が止まっていて、後の人がバーっと動いていることによって、主役の大輔さんが何かを待っていることが強調される」

「前回の『銀河鉄道の夜』では、列車をスケートで表現してもらったんですね。いわゆる電車ごっこ。みんなが2列でつながって。フィギュアスケートだととにかく速いから、彼らが疾走しているだけで、すごくきれいなわけですよね。より芸術的に見えたりとか。やればやるほど自分が舞踊劇を作ることとほぼ一緒だと分かる。だって、芝居ですればいいことをわれわれは踊りでやるじゃないですか。しゃべる部分はしゃべっちゃうけど、それ以外のことはできるだけ舞踊表現で見せようとする。これがスケートか、日本舞踊かというだけの違いだから」

「荒川静香さんのスケーティングの美しさを見てるだけで、もういいわけですよ。技なんかしなくたっていいんですよ。スーッと滑ってるのを見ているだけで『わーきれいだなー』って思うし、役柄の心情が現れるスケーティングができるじゃないですか。それが彼女たちの魅力ですよね」

尾上菊之丞さん略歴

おのえ・きくのじょう 1976年生まれ、東京都出身。日本舞踊家。2011年、尾上流四代家元を継承し、三代目尾上菊之丞を襲名。舞踊家として、古典にとどまらず、新作にも力を注ぎ、異なるジャンルのアーティストとコラボレーション。振り付け師、演出家としても、新作歌舞伎からフィギュアスケートのアイスショーまで幅広く手掛け、新作歌舞伎「刀剣乱舞」では、歌舞伎俳優の尾上松也さんと共同演出した。2009年に能楽師の茂山逸平さんと立ち上げた「逸青会」の公演が9月27、28日、セルリアンタワー能楽堂(東京都渋谷区)で行われる。

放送情報

「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」

9月28日(日)19:00~ CSチャンネル 日テレプラス にてメイキングを含めた完全版を再放送予定