1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショー「プリンスアイスワールド(PIW)」が、4月26日から始まる横浜公演(コーセー新横浜スケートセンター)で新シーズンを迎える。テーマは“PIW THE MUSICAL The Best of BROADWAY”。フィギュアスケートとブロードウェイミュージカルの融合を掲げ、2023年から演出家の菅野(すがの)こうめい氏(68)が手がけてきたショーは、ついに「集大成」と位置付ける3年目に入る。

2023-2024年シーズンはブロードウェイ黄金時代の名曲を中心に「A NEW PROGRESS BROADWAY CLASSICS」と銘打ち、2024-2025年シーズンは「BROADWAY ROCKS!」をテーマにリズミカルな踊りを観客に届けた。最高傑作を目指す最終章へ、どんな思いで臨むのか―。PIWのキャプテンを務める小林宏一(こばやし・ひろかず)さん、PIWとの出会いが人生を変えた中西樹希(なかにし・きき)さん、そしてPIWに変革をもたらした演出家の菅野氏に、たっぷりと語ってもらった。

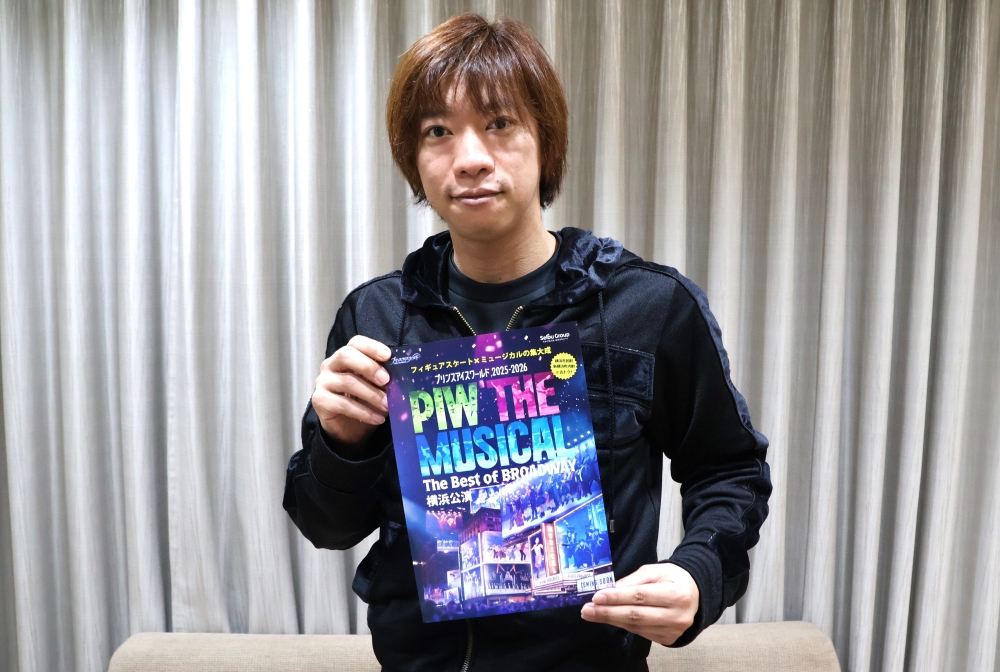

第1回は、氷上でも指示を出せるようにと滑り方を覚えた菅野氏。演出に込めた気持ちや、進化するPIWチームの魅力を聞いた。(聞き手 井上将志)

1年目は「学習」、2年目は「挑戦」、最終章の今年は「熟成、開花」

―新シーズンへの期待感は。

「期待感は、ものすごく大きいです。自分でもちょっとワクワクする感じがあって、それは1年目、2年目に比べて何倍もあります。『集大成』という言葉にふさわしいものをお見せできるんじゃないかと思っています」

―期待できる要因は。

「僕自身、クリエーティブチームにとって、最初は学習する1年間でした。2年目はその学習を受けての挑戦。3年目でそれを熟成、開花させる感じかなと思っていたんです。それが計画通りにうまくいったかなと」

「スケーターに言葉を授けるというか、言葉を滑ってほしいというのが一番の目標で、それでミュージカルという題材を選びました。それを2年目は、その言葉を理解して演じる、という方向にシフトしたんですね。その挑戦がうまくいったので、そこをさらに進化させて磨いて『ザ・ミュージカル』というところに到達できれば、というのが今年ですかね」

―小林宏一さんは3年目の試みは楽しみな部分もありつつ、難しさもあると話していた。

「両方、そうだと思いますよ。彼の中ではきっと、お芝居をするという捉え方をしている。でも、僕はまずは自分でやってみて、というスタンス。自分で考えて、できるようになってほしいから。そういう部分が、楽しくもあり、不安でもあるのかもしれないですね」

「去年はマイクを着けてセリフを言って、子供たちとやりとりする演出があったんですが、あれは遊びの延長みたいな、一つのキャラクターを演じる形。最後の東京公演で、ゲストの高橋大輔君にも入ってもらって、一緒にお芝居をしてもらったんですが、大輔君は経験があるから、きちんとセリフやキャラクターのつくり方を知っているんですよね。多分、彼(小林宏一さん)は大輔君と一緒に共演してみて、そういうところを感じたんじゃないかな」

―今年はセリフは。

「実はないんですよね(笑) でも、歌に合わせてお芝居をするということはミュージカルの基本なんですけど、それをさらに難しくというか、深くやってほしいと追求しているので、そこで難しさを感じているんだと思いますね。将来的には、本人たちが歌って、しゃべる、というのを僕自身は目指しています。そこへたどり着いた時、初めて氷上ミュージカルの完成ではないかなというふうに思います」

「アスリート」から「エンターテイナー」への進化

―ただでさえ不安定な氷の上で動きながら表現している。そこにセリフ、歌が入ると相当難しいのでは。

「そうだと思います。不安定で不確定要素がとても多い。毎日同じ状態の氷で滑れるわけでもないし、僕もスケートを少しやるようになって分かったんですけど、その日の自分の体のバランスとかでも随分変わる。そこに気を使ってやらなきゃいけない上に、決まったタイミングで決まったセリフを言い、しかもキャラクターの感情を表現する、となったら、これまで以上にやることが増えるわけです。でも、そこは確定したものじゃなきゃいけない。不確定な要素と、いかにバランスを取って何を演じていくのかというのは、これからの課題というか、スケーターのスキルの一つになるのかな、と思ったりもします」

「ミュージカルは音楽の決まった中で、決まったセリフを言わなきゃいけない、決まった動きをしなきゃいけない。こなさなきゃいけない要素が多いんですね。そこにスケートが加わるわけだから、パフォーマーとしての難易度が本当に上がりますよね。でも、それができた時に、アスリートからエンターテイナーに変わるのかなと思っています」

「もちろん今PIWにいる人たちは、アスリートという観点ではなくエンターテイナーという立場で表現しています。でも、より高度なスキルを持ったスケートエンターテイナー集団が生まれる、というのが僕の夢、理想ですね。その思いがどんどん強くなってきていて、今年はリハーサルの段階から、やりたかったものがちょっとできているような気がしているんです。そういう意味でワクワクしていますね」

―スケートを始めたのはPIWがきっかけか。

「もちろん、そうです。やったことはなかったです。1年目に見ていたら、何かバカなんだけど、できそうに思えるじゃないですか(笑)リハーサルの時、僕は滑れないから氷の上に敷物を敷いていたんです。で、何かを伝えたい時は『すいません』と呼びかけ、スケーターがガーッとわざわざ集まってきてくれる。それがもどかしくて、みんながいる場所に行けたらいいなと」

「それで靴を履いてみたら、とんでもなく難しくて…。みんなが『貸靴じゃ駄目ですよ。マイシューズがいいですよ』と言うので、2年目に靴を買って、マイシューズでリハをやりながら、みんなのところに行って話せるようにはなったんです。おっかなびっくりですけど。今年はもうちょっと上手になって、もうスーッと行ってスーッと帰ってこられる、という感じになって。そうしたら、最近呼ばれるようになりました。『ちょっと、こうめいさん、こっちに来て』って(笑)」

「でも、そのくらいできるとコミュニケーションの取り方も変わる。演出する上で舞台では必ずやるんですけど、自分が舞台上に立ってみて客席を見る、相手方を見る、ここに立ってほしい、こうしてほしいと指示を出す。今年は自分で滑って動けることで、見え方、バランス感覚といったものが少し変わってきたかなと感じているんです。あとはステップの名前とかを覚えることで、スケーターと共通語で話したいなと思ったので、勉強しています」

―スケートの指導は誰から受けたのか。

「出演者がみんな滑っているので、それを見よう見まねで。時々、時間が空いてそうな人に頼んで『あれはどうやってるの?』と聞いて、少し教えてもらったら、あとは自主練、本当に独学ですね。そうやっていると、時々(佐藤)紀子さんとが来て『もっと、こうして』『もっと後ろ、もっと後ろに(重心)乗るのよ』とボソッと言って去っていく。それが怖いんですけどね(笑) そういう時は『分かりました!』ってね。でも、お茶で言えば、宗家から直接ご指導を受けるようなものですから。その時点で私は名取ですね(笑)」

―去年までの演出も引き継ぎつつ、新たな色を加える3年目。そういう考えに至った背景とは。

「1年目、2年目と、すごくぜいたくな作り方をさせていただいて、全てオリジナルの音源を新しく録音して、ミュージカル歌手の方たちに来てもらって歌ってもらい、PIWのオリジナル音源というのが40曲近く出来上がりました。オーケストラやバンドのスコア(楽譜)というのは、簡単に手に入るものではなく財産なんですね。それを無駄に放っておくことはしたくないと思いました」

「それは音楽だけではなくて、もちろんプログラムも、そのスケートの内容も、例えばソロナンバーにしても、デュエットナンバーにしても、残っていけばキャストが代わったとしても受け継いでいける。ミュージカルではロングランもありますし、そういうふうになったらいいなっていう思いが一番にありました」

「でも、スケートのプログラムに関して言えば(2023-2024年シーズンの)クラシックスは全面的に見直しました。全く同じ楽曲を使っていながら、中身は全く違う。(2024-2025年シーズンの)ROCKSは割合、完成度が高かったと自分でも思っているので、そこはマイナーチェンジというか、ブラッシュアップして作り直しています。と同時に、ミュージカル一つ一つの楽曲の世界観をもう少し分かりやすくというか、没入していただけるような感じを持たせました。例えば『レ・ミゼラブル』だったら『On My Own』と『Bring Him Home』は別々だったんですけど、それを合体させ、ある新たなナンバーを加えました。最終的には『レ・ミゼラブル』のミュージカルを1本見ました、というような、重厚感のあるダイジェスト版を意識して作っています」

ゲストスケーターも含めてPIWというカンパニー

―そのほかに変更点は。

「もう一つの特徴は、ゲストとのコラボレーション、融合を色濃く出してみたというのがあります。僕自身がゲストの皆さんと少し顔なじみになって親しくなり、お話もできるようになったことで、ゲストの方々がPIWとどう関わっているのかも分かるようになってきました。様子を見ていて、僕が思っていたよりもゲストとPIWメンバーの壁はないんだな、と思えたので、もちろんゲストスケーターが大切にしているプログラムは1本1本お客さんに見ていただきつつ、PIWのメンバーとも一緒に滑ってもらう。ゲストも含めてPIWというカンパニーだという一体感を、お見せしたいなと」

「でも、そのためには今までより1日2日多く、リハーサルに参加していただかなければいけない。スケジュールを分けていただかなきゃいけないんですね。特に現役の選手たちは来シーズンが控えているので合宿があったりするんですけど、とにかく1時間、2時間でもいいから、とお願いをしました。すると、快く参加してくれると。PIWをずっと見ていらっしゃる方には、ちょっと変わったな、その部分も進化したなと感じてもらえたらうれしいです」

―現役選手やトップ選手だったプロスケーターが入っても、色がうまく混ざり合うというイメージですか。

「そうですね。例えば田中刑事君は、一つのきっかけがあって『オペラ座の怪人』を滑るようになりました。それで、ミュージカルの世界と近くなって、先シーズンの東京公演が終わる前だったかな、長崎に行ったくらいの時にちょっと楽屋で話していて『来年、何やる? ミュージカルをやっぱりやりたい』って伝えたら『いや、何でも言ってください』と応じてくれて、候補を何曲かミュージカルの楽曲を刑事君に送って、その中から『これを滑ります』って言ってくれたんです。織田信成君も、東京公演の時は『Send in the Crown』、有名なミュージカルナンバーを踊ってくれたり。みんな、スケーターの皆さんはミュージカル好きなんですよね。そうやってコミュニケーションが取れるようになって、何かいい感じになってきたかなと思います」

スピードとスリル、これを生かすエンターテインメントを作らないといけない

―PIWの演出に関わるきっかけは。

「制作をなさっている方で何人か存じ上げてはいたんですが、僕は別にスケートに興味があったわけでもないですし…。ミュージカルやショーの世界で生きてきた、そういう部分では何かできるんじゃないかと思ってもらえたんじゃないでしょうか。本当に突然ある日、僕がミュージカルの稽古を見ている稽古場にプロデューサーが現れて『ちょっといいですか?』と言われて『こういうことなんですけど、やってみませんか?』と言われたのがきっかけです」

―オファーを受けて最初どう思ったか。

「できるかなと思いました。オリンピックとかでフィギュアスケートを見ながら『何で、この人たちはこれができないんだろう?』って、さっき言ったような『言葉が感じられない』ってもどかしさを感じていたんですね。それでずっとフィギュアの大会を見ていたこともあって。そういう思いが自分の中に一番あったから、そこを何とかできないかなと最初から考えていて、お話をいただいた時に書き留めていたメモがあるんですけど、そこに『ブロードウェイ クラシックス』と書き残しているんです。有名なブロードウェイのナンバーを滑ってもらうのはどうかなって、多分思ったんでしょうね。そのインスピレーションというか光景を提案させていただきました」

―実際に氷上で演出してみて、舞台での経験と大きな違いは。

「それはスピードですね。このスピードというものは、舞台では得られないんですよ。いくらダンサーが踊ったって、客席で風を感じることなんてないじゃないですか。氷を削る音とか、自分の前を取った時に感じる風圧とか。シンクロナイズド(スケーティング)もそうですけど、そんなスピードの中でどうコントロールしているんだろうと。見た時に、スピードとスリルが最高だなと思いました。これを生かすエンターテインメントを作らないと、というのは今でも思っています」

「舞台なら、移動するのに音楽で十数小節かかるのが、たったの二小節で行けちゃうわけですから。ミュージカルやショーを担当してきたフロアのダンスの振付師たちも驚くことです。それをスケートに変換して見せてくれるスケーティングディレクターの能力というか(佐藤)紀子さんとかのすごさも分かります。お互いに刺激を与え合って、3年目でやっとコミュニケーションの仕方とか、物のつくり方がかみ合ってきて、すごく良い現場になりました。そういう意味では、スケートをつくる人、踊りをつくる人が一つ目標に向かってやっている、クリエーティブな現場という感じが今年はすごくします」

―近年プロに転向したトップスケーターも、陸でのダンスを氷上に積極的に取り入れたり、舞台や伝統芸能とのコラボレーションなど新たな取り組みに挑戦している。

「そうですね。アプローチの仕方は違っていても、目指すところはその方向なのではないかなと感じています。ただ、PIWは今のところ唯一のカンパニーだと思っています。看板のスケーター、座長がいるアイスショーもある中で、PIWは一枚看板がいるわけではなく、PIWという看板を背負ってやっている。いわゆる劇団ですよね。なので、この劇団にしかできない出し物、それは時間のかけ方、一緒に過ごす時間も含めて、自分たちにしか見せられないものがあるはずだと思っています」

小林宏一は円熟味が出てきた 中西樹希は〝自分らしさ〟をつかみつつある

―小林宏一さんや中西樹希さんらPIWのメンバーをどう見ているか。

「宏一君はずっとキャプテンをやっていますが、彼が表現しようとしている責任感の質が、この3年間で変わってきたなと感じています。チームをまとめるために、人を思いやる気持ちみたいなものが強くなっているなと思いますね。(今年)40歳になるって言ってましたけど、人間としての円熟味が出てきている。多分20代、30代にできていたことが、次第にできなくなっていくんじゃないかと思います。でもそれを感じさせなくて、むしろ新しい自分のスケートを今見つけかけている。彼の経験が演技にも生かされているし『俺が、俺が』という感じがちょっと薄まって、良い感じになっていると思います」

「中西さんは、元々ちょっと目立つ存在ではあったけど、この1年、2年でいろんな役を任されることが多分増えた。そのことで自分が努力しなきゃいけないっていうことを、ものすごく感じて、スケートというものをこの2年間見つめてきたのかなと思います。だからスキルも上がっているし、テクニックも身についているし、それプラス、セリフを言ったり、歌を歌ったり、大輔君のアイスショー(滑走屋)に出たりする中で、自分の良さというか、自分らしさというのを少しずつつかんでいるような気がしますね」

「今までカンパニーの中でソロを踊るとか、デュエットを踊るとかっていうのはなかったんだそうです。確かに、あんまりなかった。でも、何で全部全員でやらなきゃいけないの? 緩急をつけられないし、ショーとしてあまり面白くない、というのが僕の考えだったので、1年目からいきなり『ソロできないですか?』『デュエットとか作れないですか?』って話をして、細分化していったんです」

「でも、ソロをもらうからには、それなりに滑らなきゃいけないし、できなきゃいけない、というのは当たり前のこと。今年は自分に回ってくるかもしれない、次は自分がやれるかもしれない、みたいな部分と、今まで隣で滑っていたメンバーが今年は1人で滑ってるとなれば良い意味での刺激、競争も生まれる。そういう意味で、みんなが1ステップ、2ステップって、ステップアップしているのは(小林)宏一や(中西)樹希だけではなくて、メンバー全員に感じますね」

「毎年抜けていくメンバーもいれば、入ってくるスケーターもいる。今年は新メンバーは入らなかったんですけど、若い人たちに受け継いでもらうというか『最終的には君が宏一の立場にならなきゃいけないんだよ』というメッセージをぶつけていきながら育てていきたいですね、といつも(佐藤)紀子さんとは話していて、そこは忘れないようにしています」

―つまり、期待できそうなメンバーがいるということか。

「います。いっぱいいます。みんなですよ。で、そのためには何が足りないのか、ということに気付いてもらう。日々鍛錬していって、獲得できるかできないか、その人の才能の問題だったり、努力の問題だったりしますけど、でもそこは見ていってあげることは必要だと思うし、それができるのはチームの良さだと思うんですね。いつもはバラバラで、その時だけ集まるという感じではできない作業かなと」

演出とは、十人十色の個性を観察し、それぞれを導いて最終的に同じゴール地点に立たせること

―長年の経験を踏まえて、演出する上で大切にしていることは。

「大事にしていることねー。難しいことじゃなくて、僕『良い感じでお願いします』ってよく言うんですけど、本当に良い感じでいられるのが一番。判断の基準って、格好いいか、格好悪いか。それを追求するために、時に理屈をこね回したりするんですけど、シンプルに格好いいものを目指す。そのために一人一人を見つめていく」

「ディレクションの仕事というのは、みんなをスタート地点からゴールまで連れていく仕事、ゴールへ導く仕事なんですけど、スタートからゴールへの行き方というのは、実は画一的ではないんですね。10人いれば10通りある。たどり着くスピードも、道順もそれぞれなので、それぞれの個性をじっと観察して、その人に合ったディレクションをする。でも最終的に公演初日の朝には、みんながゴール地点に立っているというのが目的。道筋や道程を一つ一つ大事にするために、自分がその人とどういうふうに向き合うか、ということだけはいつも考えています。横から、斜めからではなく、その人の前に真っすぐに向き合って立ってて、物を言ってあげられるか。そこが一番大事かなと思います。それは舞台の作品を作っていても、スケートの作品を作っていても、変わらないことですね」

―一人一人と向き合う中で、今後が楽しみなスケーターは。

「男の子では佐藤由基(さとう・よしき)君。彼は去年入ってきたんですけど、若くて伸びしろが大きいし、期待はすごくしていますね。今年はすごく良い役を踊っているというか、自然とそうなりますね。あとは去年けがして出られなかった白神伶菜(しらが・れいな)さん。彼女の表現力というか、スケーターにはない爆発力みたいなものが感じます。すごく面白いキャラクターです」

「あとは何と言っても唐川常人(からかわ・つねひと)君かな。今年も踊ってもらいますけど『僕の願い』ってプログラムは出色でしたね。僕、聞いたんですよ。『僕たちはショーとして作ってるけど、あれって普通に大会に出たら点数取れますか?』って。そうしたら『結構取れる』と紀子さんが言っていた。そのくらいやっぱりスケート能力も高いし、1年目から思ったんですよ、この子のスケートは音楽的だと。そんな人はなかなかいない」

「もう一人、音楽的だなって思ったのはゲストスケーターの宇野昌磨君かな。去年、それは初めて思いました。『月の光』を去年踊った時に、曲だけ聞いたら何だかよく分からないし、正直『こんなので踊るの?』と思ったんです。でも滑ったら見事に成立する。それは、音楽と滑りという意味で、彼は音楽を完全にねじ伏せているというか、一体化している。音楽的、というのはこういうことなんだなと感じましたね」

―個性が集まってPIWという一つの作品が生まれる。

「みんな、それぞれにいろいろなものを持っていて、見ていて本当にえらいなと思っています。実は今年もオーディションの日に、たまたまここに来ることがあったんですが、簡単なステップをやってみてくださいと言っても踊れない。それができてしまうPIWのメンバーは能力がすごく高いですね」

―公演を重ねて、メンバーがどう成長していくかも楽しみ。

「僕も楽しみです。すごく楽しい、やりがいのある仕事だと感じています」

Profile

菅野(すがの)こうめい 木の実ナナ、細川俊之が出演した伝説のミュージカルショー「SHOW GIRL」シリーズで1979年から10年間、福田陽一郎氏の演出助手やショー構成を担当。1985年「小堺クンのおすましでSHOW」で演出家デビュー。その後、米国留学でミュージカルやテーマパークの演出を学ぶ。1994年アジア競技大会広島の開閉会式総合ディレクターや、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)のエンターテイメントディレクターに抜てきされるなど、幅広いジャンルで演出を手がけている。1957年1月22日生まれの68歳。横浜市出身。

第2回 キャプテン小林宏一さん編はこちら ②キャプテン10年 PIWの大黒柱・小林宏一さんの 過去、現在、そして未来 エンタメ追求の道ー 堂本光一さん、高橋大輔さんらから受けた刺激

第3回 中西樹希さん編はこちら ③中西樹希さん「新たな挑戦が相乗効果生んでいる」 人生変えたPIWとの出会い 活躍の場広げる注目のスケーターに迫る

公演概要

【公演名】プリンスアイスワールド2025-2026 PIW THE MUSICAL ~The Best of BROADWAY~ 横浜公演

【会 場】KOSÉ新横浜スケートセンター(所在地:神奈川県横浜市港北区新横浜2-11)

【日 程】2025年4月26日(土)・27日(日)・29日(火・祝)・30日(水)※4日間8公演

【時 間】 1回目11:30~14:00 / 2回目 16:00~18:30(開場は開演1時間前)

【出演者】プリンスアイスワールドチーム

ゲストスケーター:荒川静香、村元哉中&高橋大輔、織田信成

田中刑事、樋口新葉、鍵山優真

[4/26・27出演] 友野一希、中田璃士

[4/29・30出演] 佐藤駿、三浦佳生

Daily Musical Stars:[4/26出演] 笹本玲奈 [4/27出演] 小南満佑子

[4/29出演] 田代万里生 [4/30出演] ウエンツ瑛士