第1作目のアイスショー「氷艶」の演出や振り付けに力を注いできた日本舞踊家の尾上菊之丞さんは、フィギュアスケートに限らず、さまざまな分野とコラボレーションしてきました。コラボする異なるジャンルのことも好きになるそうです。

フィギュアスケートの魅力を引き出しながら、新たな表現を作り上げていく中で、スケーターたちとどんなやりとりがあるのでしょうか。インタビュー後編では、その舞台裏をお聞きしました。(共同通信=東るい)

表現者としての高橋大輔さん

―高橋大輔さんと長くにおやりになっています。表現者としての彼はどういう方なのでしょうか。

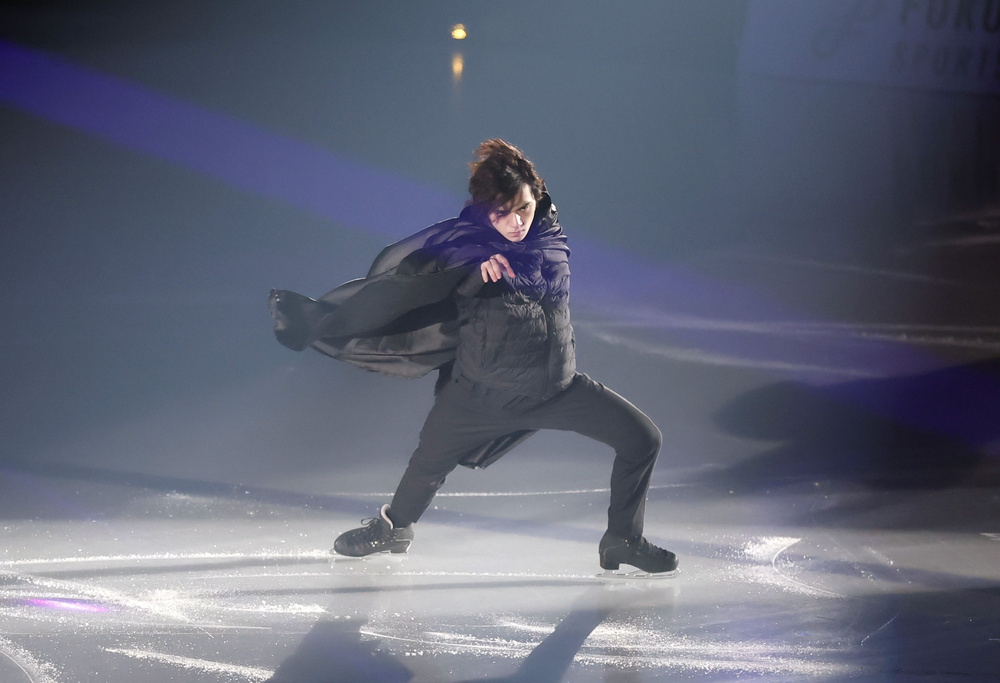

「非常にシャイで、例えば本読みを最初にした時でも、ちょっと照れちゃうぐらい。でも本番になると、変わっちゃうんだよね。ある種の天才的な表現者。お稽古ではできてなくても、リンクに立つと人が変わっちゃうんですよね。陸地では最低限の確認だけをして、あとはリンクに行ってやった方がみんなの気持ちも高まるし、僕らが求めているものも明確になってくる。陸地ではやればやるほど闇に入ってくる。全然イメージできなくなっていっちゃう」

「大輔さんだけじゃなくて、リンクで変わるのはスケーターの特性です。立ち回りなんか特にそうです。めっちゃうまくなるの。スピードがつくだけじゃなくて、勢いがついたり、体が解放される。演技という意味で、大輔さんは憑依型じゃないんだな…。どう言うんだろう? どちらかというと、その人物になっちゃうんだと思う。だから(終わってから)ちょっと記憶ある?って感じ。こうだった、ああだったっていう記憶は残りにくいタイプじゃないかと。グッと入り込む」

―人間的には。

「すごくキュート。僕もまだ直接大輔さんを知らなくて、テレビで(フィギュアスケートの)演技を見ていた時と、実際に会った時とガラッと違うね。厳しさがないわけではないけど、会うとすごく柔らかい。一度エンジンがかかると、その瞬発力がすごい。今回の『氷艶』で序盤で演じた部分とか。スケーティングにも乗りやすかったのかもしれないですね。エンジンがかかっちゃうと手が付けられないような感じだと思う。だから(前半で話した背景の幕に)ぶつかってもいいんだよね。それがすごいですよね。ぶつからないことを前提にしないで突っ込んでいくっていうのが。僕は不思議な感激をしました。別にどうでもいい。転んだから立ち上がるだけっていう」

―高橋さんは世界観を作るのが競技時代からお上手でしたよね。アイデアというのは高橋さんたちからも出されてくるんですか?

「『こういうふうにしたい』と言われて、助っ人として技術的にどうすればできるのか。キャッチボールの中で、ああ、それ面白いかもとか、僕らはこういうことってよくやってるんじゃないかなって思うことを、スケーターは案外やっていなかったりすることもある」

フィギュアの動き、舞踊の動き

―日本舞踊特有の動きみたいものですか。

「そうですね。僕らだったら、例えば、カップルの踊りだったら普通にこんな感じになるよねっていう、ちょっとしたノウハウがある。手を取り合う場面の動きというのは連続性を重視するんですが、(日本舞踊とスケートでは)ちょっと違うのかな。僕らは僕らで、こう手を取ったら、こう(回転しながら相手の腕の下を)くぐりたいよねって。自然だと思う動きにも意外な相違点があって、日本舞踊のバリエーションを持っていけるんですね。競技だったら絶対プラスにならないからやらないけど。彼らがやると、またすごくきれいに見えるんですよ。(競技では)無駄に見えるような部分が美しい表現に変わるのかなぁ」

―そういうことをやって見せるためにスケート靴を自分で買われたんですか?

「リンクの中に入らないと、通じ合わないですよ。自分のことや、自分がやりたい事を伝えるためには、自分が動かなければダメだから。(スケート靴で)足元がうまく動かなくても、リンクに入って熱量を伝えるのが、僕にとっては必要だった。最初の2回だけかな、貸し靴でやったのは」

―すぐ滑れましたか?

「どうなんだろう。よちよち歩きみたいな感じではなかったけど、転んだりしてましたよ。重心の取り方が分かんないから。でも先生に囲まれているのですぐ教えてくれる。もちろん途中で脱いだりもするけど、6時間、7時間ずっとスケートを履いてたりするわけ。楽しくないとできないですよね。苦痛ですよ、これが楽しくなかったら」

―日本舞踊の形が、スケートに生きる時はありますか?

「感覚は一緒なんですよ。例えば、歩く時って、腰が入って、すり足でスーッと歩く時、足は動作があるけども、骨盤の上に(体重が)乗っかったら、ここ(腰あたり)をスパーンと切っても、上半身だけ氷の上に乗ってスーッと進む感じが、一番きれいだねと。それは、スケートをやる前からそういう風に言うんです。だから、氷の上だと、スーッと重心をしっかりと取れば、自然に滑っていく。ブレないようにやらないときれいじゃないから、僕らにとって一番大事な、歩くっていう動作と、彼らのスケートのスムーズさ、美しさがやっぱり同義になってくる。空間の使い方とスピードの違いだけで、うまいこと合わせていくと、ショーにはできる」

島田くんは軽快、刑事くんは空気を動かしていく

―ダンスという観点で、アイスダンスに転向する島田高志郎さんはどうでした?

「島田くんもかわいいですよね。体が大人になったって本人にも言ったんですけど、喜んでました。体をつくってると言ってたんで。やっぱりパッと見た瞬間に変わったと分かった。もちろん年齢を重ねて体が変わるのは当たり前なんだけど、強くなったなと。ひょろっとしてた感じとちょっと変わってきたなって」

―田中刑事さんとは違いますか?

違いますね。ニュアンスで申し訳ないけど。島田くんは軽快で、弾んでいく、刑事くんは空気を動かしていく感じ。大輔さんは、自分に元々ないことでもできるっていうのかな。技術的に、意識的に変えられる。

―みんなで作り込んでいく時に、ディスカッションをリードする人はいるんですか?

「公演をするたびに大輔さんが引っ張っていっている感じが強くなっている。最初の時は(松本)幸四郎さんが引っ張っていたけど、その後の源氏物語、特に3作目の去年は大輔さんがグッと引っ張っていったな。相手役が降板することになって、さまざまな不安がある時こそ強さが出てくるんですね。普段は爪や牙は隠していて、そういう時に自然に出てくる。意識的じゃないので、天性だと感じます。そういうところにみんな引かれるんだと思う。これ見よがしじゃないというか、意図的な感じがしないから、誰もいやな感じはしないんだと思うんだよなぁ」

新しかったSUGIZOさんの音楽

―今回はSUGIZOさんの音楽も特徴的でした。踊る時に拍が取るのが難しそうだと思いました。

「難しいです。6拍子が来たり、5拍子が来たりするのは、普段われわれも使わない。どうするんだ?これ数えるの?って。僕は踊る時に『絶対にカウントはしないでくださいね』って言うんです。数を数えたら、踊りは終わりだと僕は思っています。でも、数えざるを得ないくらい複雑なものだった」

「普通は曲にフラグを立ててくれたりするんだけど、そういうのが特段なかった。僕だったら、ここはもう1回繰り返しちゃうよとか、ここはフェードアウトしちゃえばいいじゃないっていうところも、今回は映像をリンクさせるために不確定な要素をなくしていかないといけない。みんな頭を抱えてた時もあるし、見てるお客さんが不思議な拍子だなって思ったりするところもあったかもしれない。フィギュアスケートでも使わない拍子だし、ここで回る、ここで跳ぶっていう一種の『決め』みたいなところが取りにくい。どういう振りなら合うのか、聴きながら想像しても全くわからなかったです」

「そうは言っても、ちゃんと音には起伏があって、メロディーがあるから、突き詰めていけば感じられる。それを反復して体に入れるしかないよね、というのが一つの考えだったんです。長年、さまざまな音楽で踊ってきた人たちだから、最初は苦労するけど、最終的には体に入っていたと思いますね。まったく異ジャンルですけれども、全員が高いレベルでやっている人たち。合わせようと思った時にちゃんとみんなの中にSUGIZOさんの音楽が入っていたんではないかなと思いますね。それも含めてすごく新しかったと思う」

にじみ出る和のエッセンス

―アイスショーとも違う気がするし、日本舞踊とも全然違いました。

「日本舞踊が作品のエッセンスになるのは、僕から出てくるものだからしょうがない。あえて舞踊的な表現にしようとは、今回も、以前もしていない。フィギュアの場合は、振りの雰囲気をつくった上で、さらに細かく付けていく。今回は村元哉中ちゃんも初めて大勢の振り付けに挑戦なさって、それを緻密にやってたし、前回も鈴木明子ちゃんが振り付けに挑戦した。僕らがリクエストをして、応えてくれる振付師がいる」

「だから変に日本舞踊でどうとかってやると、彼らの良さを消してしまう。できた振りに対して、僕がディテールを伝える、というようなやりとりをしている。お互いスッとそこを任せられる良さもありますよね。そのステップが良いと思えば良いし、何か違うステップがありますか?ってなれば、それで考えてもらえる」

―伝統芸能のジャンルと他のジャンルがコラボレーションする時は、伝統芸能の良さを知ってもらうという最終目標があることが多いと感じますが、「氷艶」はそこがゴールじゃないんですね。

「もちろんそれは望んでいます。できたらそうなってほしいし、実際僕の舞台に『氷艶』との共通性を感じるとおっしゃってくださる方もいる。そういう効果も出ているとは思う。ただ、そこは本質的ではないんですよね。うーん…楽しいんですよ。何だろうね、病気みたいなものですよね」

―「氷艶」はとりわけ楽しいんですか?

「自分を酷使して懸命にやったことに対して、みんながグッといろんなものを演技で見せてくれることで、やっぱり報われるじゃないですか。それがなかったらこんな過酷なことはできない。他の仕事もそうですが」

―先ほどから聞いていると、日本舞踊を出すというよりは、他のジャンルにじわじわと侵食してる感じがします。菊之丞さんが演出する歌舞伎「刀剣乱舞」も、まさか大喜利所作事(おおぎりしょさごと、芝居の最後の踊り)があんなに長いと思わなかった。

「びっくりした? もっとやりたいぐらいですよね。(単独で)舞踊会にしたら面白いなと思います。僕はゲーム(の『刀剣乱舞』)も続けてやってみてるんですよ。好きにならないと、僕はできない。だから、スケートもすごい好きになる。日本舞踊が軸にあって、それを持っていく先のことも好きになっていくっていう作業が続いているわけですね。そのコンテンツやジャンルとその人たちのことがすごい好き」

―「氷艶」の次回は決まっているんですか。

「僕はまだ聞いてないので、どこまで続くのか分からないけれども、表現をするという自分の人生の中でとても大きなものの一つ。自分のライフワーク。『刀剣乱舞』だってそうですよね。歌舞伎はあくまで松竹が制作してるんだけども、それでもその中でどうにか続けられるように、いろんなことを考えていく。結果を残さなきゃいけないし。続けるのって大事ですよね。続けていないとできないことがたくさんあるって気付く。『氷艶』もそうなっていったらいいですね」

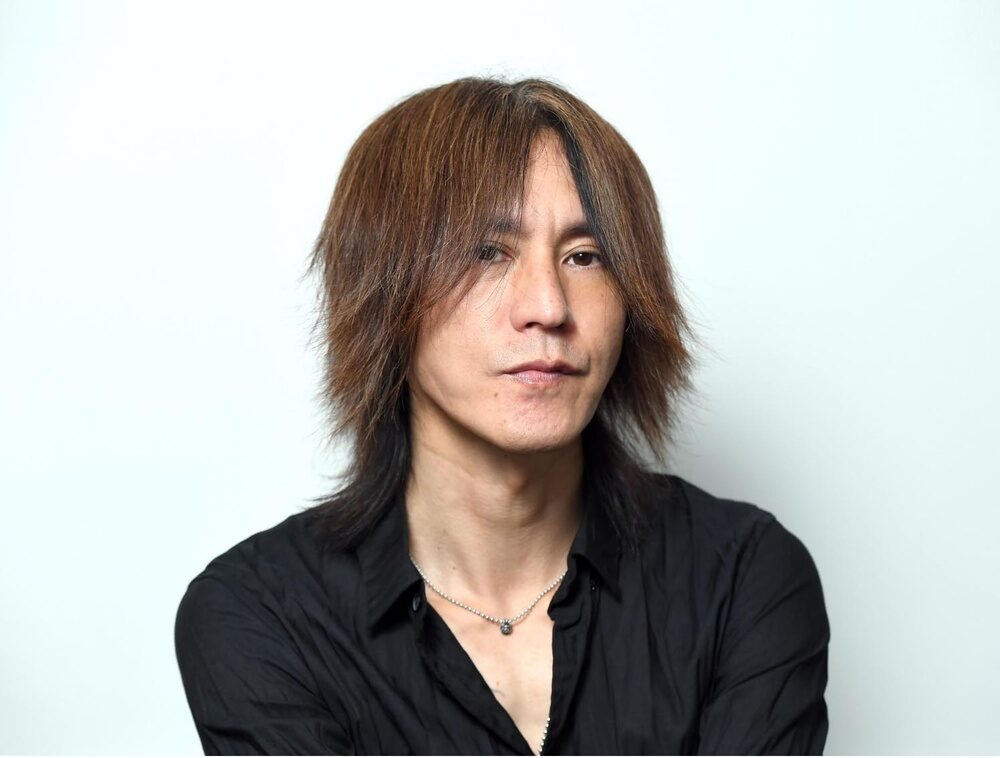

尾上菊之丞さん

おのえ・きくのじょう 1976年生まれ、東京都出身。日本舞踊家。2011年、尾上流四代家元を継承し、三代目尾上菊之丞を襲名。舞踊家として、古典にとどまらず、新作にも力を注ぎ、異なるジャンルのアーティストとコラボレーション。振り付け師、演出家としても、新作歌舞伎からフィギュアスケートのアイスショーまで幅広く手掛け、新作歌舞伎「刀剣乱舞」では、歌舞伎俳優の尾上松也さんと共同演出した。2009年に能楽師の茂山逸平さんと立ち上げた「逸青会」の公演が9月27、28日、セルリアンタワー能楽堂(東京都渋谷区)で行われる。

放送情報

「氷艶 hyoen 2025 -鏡紋の夜叉-」

9月28日(日)19:00~ CSチャンネル 日テレプラス にてメイキングを含めた完全版を再放送予定